Respirare aria di montagna, sulle orme di Leonardo da Vinci, e ammirare cave di pietra in uso dai tempi degli etruschi è un raro privilegio ma se vivi a Firenze – o ti trovi nei paraggi – basta uscire a fare una passeggiata fuori porta. Vi raccontiamo la nostra esperienza (e quella della bassotta Amanda) alla scoperta di Monte Ceceri.

Partiamo armati di zaino, acqua, frutta e scarpe da trekking, in compagnia della nostra bassotta Amanda, che, come sempre, è più arzilla di noi e non si tira mai indietro, neanche quando si tratta di scalate. La nostra destinazione è Monte Ceceri, il cui nome deriva dai cigni che vi abitavano e chiamati “céceri” per la protuberanza nera sul loro becco che sembrava un cece. Si tratta di un colle – l’usanza tutta fiorentina di nominare “monti” qualsiasi altipiano è parte del colore locale – di circa 400 metri situato fra Fiesole e Settignano, nella verde zona collinare che circonda Firenze.

Vista su Firenze

Parcheggiamo in via Benedetto da Maiano, dedicata al noto scultore e architetto rinascimentale e, come dicono da queste parti, “scalpellino”. L’intera area (che consta di circa 40 ettari) è caratterizzata dalla presenza di cave di pietra serena, il materiale costruttivo più in uso nella Firenze rinascimentale. Le cave, sparse ovunque nella montagna, venivano usate fin dai tempi più remoti: la vicina città di Fiesole, di fondazione etrusca, possiede una cinta muraria ancora visibile costruita con questa massiccia, seppur duttilissima, roccia e i romani, che continuano l’usanza dei loro predecessori, usarono gli stessi macigni per creare la loro colonia, dotandola di terme, templi, strade e del magnifico teatro ancora interamente visibile. Nel Rinascimento, Giorgio Vasari usò la pietra per costruire il Loggiato degli Uffizi e Michelangelo, nonostante adorasse il marmo, disse di aver assunto il suo talento di scultore suggendo il latte dalla nutrice che abitava a Settignano, paese di scalpellini poco distante. In tempi più recenti, gli scalpellini diventarono fieri partigiani antifascisti e, in segno di protesta contro il regime, si ritiravano nelle loro cave montane rifiutando di mescolarsi con il popolo in camicia nera della città.

Imbocchiamo il sentiero che si apre nella verde campagna ai piedi del monte e ci incamminiamo verso la meta. La meta è il Piazzale Leonardo da Vinci, un luogo che, secondo la tradizione, Leonardo avrebbe usato per sperimentare la sua prodigiosa macchina volante. Per arrivarci, si devono percorrere sentieri con nomi decisamente esotici (noi abbiamo fatto il “sentiero degli dèi”) e che si aprono su scorci di paesaggio inaspettati e seducenti. Si capisce bene perché quest’area, nel XIX secolo, fu eletta dalla colonia di stranieri infatuati come residenza preferita! All’orizzonte, oltre distese di vigne e boschetti di cipressi, scorgiamo la romantica torre del Castello di Vincigliata, il “sogno in pietra”, come lo definisce la studiosa Francesca Baldry, eretta agli inizi dell’Ottocento dal ricchissimo mecenate anglo-scozzese John Temple-Leader.

Imbocchiamo il sentiero che si apre nella verde campagna ai piedi del monte e ci incamminiamo verso la meta. La meta è il Piazzale Leonardo da Vinci, un luogo che, secondo la tradizione, Leonardo avrebbe usato per sperimentare la sua prodigiosa macchina volante. Per arrivarci, si devono percorrere sentieri con nomi decisamente esotici (noi abbiamo fatto il “sentiero degli dèi”) e che si aprono su scorci di paesaggio inaspettati e seducenti. Si capisce bene perché quest’area, nel XIX secolo, fu eletta dalla colonia di stranieri infatuati come residenza preferita! All’orizzonte, oltre distese di vigne e boschetti di cipressi, scorgiamo la romantica torre del Castello di Vincigliata, il “sogno in pietra”, come lo definisce la studiosa Francesca Baldry, eretta agli inizi dell’Ottocento dal ricchissimo mecenate anglo-scozzese John Temple-Leader.

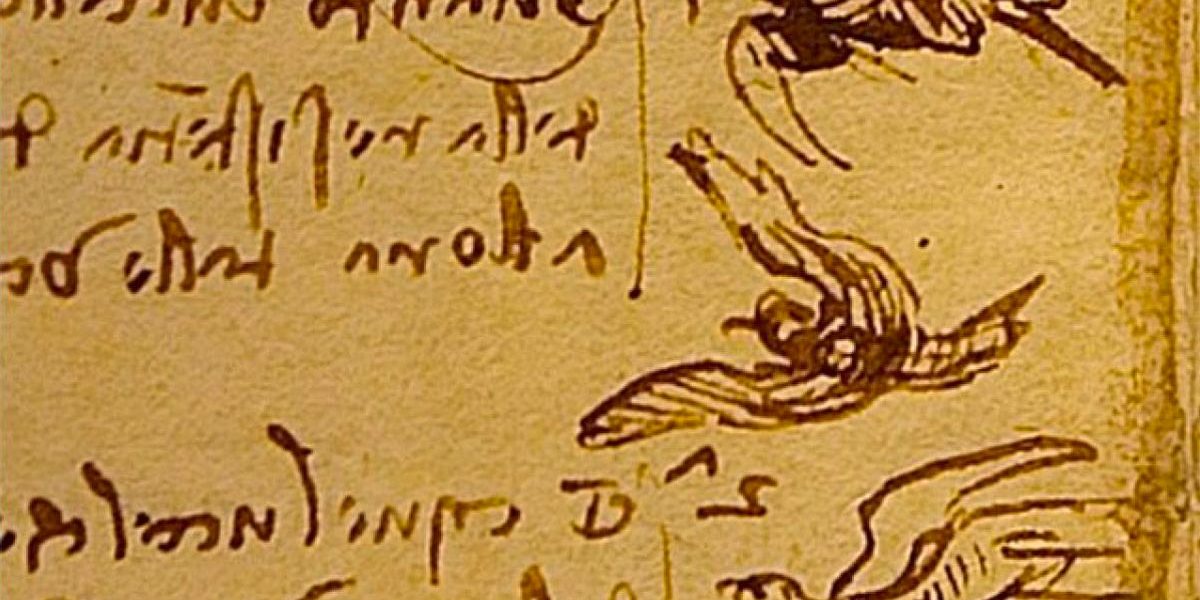

Man mano che saliamo, penso a Leonardo e alla sua ossessione per il volo. Leonardo produsse oltre 500 disegni sul volo e la sua meccanica, e sviluppò il suo interesse in oltre 20 anni di osservazioni. La curiosità per il volo nasce da quando egli diventa apprendista della bottega di Andrea del Verrocchio e prosegue, durante i suoi soggiorni presso le corti d’Italia e di Francia, sotto forma di intrattenimento per gli aristocratici. L’artista allietare le serate progettando uccelli meccanici che si libravano in volo durante elaborate scenografie che disegnava personalmente. Nei suoi appunti, redatti con enorme dovizia di particolari, Leonardo studia il corpo dei volatili, la loro anatomia e la conformazione delle ali, e in seguito alle sue osservazioni che raccoglie nel suo Codice sul volo, si convince che è possibile costruire una macchina volante che nei suoi scritti chiama proprio “uccello”!

Salendo nel silenzio della natura, interrotto soltanto dai pochi avventurosi esploratori che incontriamo (e con i quali Amanda stringe subito una breve, ma intensa, amicizia) penso che Leonardo non avrebbe potuto scegliere un posto migliore per condurre i suoi esperimenti sul volo. Riesco quasi a immaginarlo mentre, con le sue borse cariche di appunti, le sue macchine e i suoi strumenti, procede a passo svelto verso la cima del monte, proprio come noi. Del resto, la zona è ricca di fauna aviaria e, tra le tante specie, Leonardo dovette aver apprezzato molto il nibbio, che resta uno dei suoi uccelli preferiti.

Salendo nel silenzio della natura, interrotto soltanto dai pochi avventurosi esploratori che incontriamo (e con i quali Amanda stringe subito una breve, ma intensa, amicizia) penso che Leonardo non avrebbe potuto scegliere un posto migliore per condurre i suoi esperimenti sul volo. Riesco quasi a immaginarlo mentre, con le sue borse cariche di appunti, le sue macchine e i suoi strumenti, procede a passo svelto verso la cima del monte, proprio come noi. Del resto, la zona è ricca di fauna aviaria e, tra le tante specie, Leonardo dovette aver apprezzato molto il nibbio, che resta uno dei suoi uccelli preferiti.

A tal proposito, mi viene in mente il celebre articolo di Sigmund Freud sull’omosessualità di Leonardo che cita un sogno dell’artista di Vinci durante il quale Leonardo racconta che un nibbio si posò sul suo viso, mentre era ancora un infante, e gli colpì la bocca con la coda. Il padre della psicoanalisi lesse un chiaro riferimento alla “fissazione orale” di Leonardo e una incontrovertibile prova del suo orientamento sessuale. Freud non sbagliava quando sosteneva che Leonardo fosse gay (del resto, non è mai stato un mistero), ma forse esagera nella sua interpretazione del sogno. Di sicuro c’è che a Leonardo piacevano gli uccelli…

Dopo circa 40 minuti di cammino, giungiamo sulla vetta e la vista che ci si presenta è spettacolare. Osservando la pietra miliare posta qui a memoria degli esperimenti dello scienziato, ricordiamo anche un altro personaggio che accompagnò Leonardo. Si trattava di Tommaso di Giovanni Masini da Peretola, conosciuto come Zoroastro. Secondo alcuni, figlio di Bernardo Rucellai (cognato di Lorenzo il Magnifico), Zoroastro era noto come mago, chiromante, alchimista e filosofo ermetico. Nei documenti, Zoroastro è ricordato come garzone apprendista di Leonardo e la leggenda vuole che fosse stato lui a collaudare la macchina volante progettata dal fantasioso artista. Nel 1505, quando fu condotto l’esperimento, Zoroastro aveva una trentina d’anni, era ‘di grande statura e di bella persona’, con un ‘viso burbero’ e ‘fiera guardatura’, con una lunga barba nera che gli arrivava al petto, e sicuramente Leonardo avrà visto in lui molto più che un semplice collaboratore dalla poliedrica natura…

Dopo circa 40 minuti di cammino, giungiamo sulla vetta e la vista che ci si presenta è spettacolare. Osservando la pietra miliare posta qui a memoria degli esperimenti dello scienziato, ricordiamo anche un altro personaggio che accompagnò Leonardo. Si trattava di Tommaso di Giovanni Masini da Peretola, conosciuto come Zoroastro. Secondo alcuni, figlio di Bernardo Rucellai (cognato di Lorenzo il Magnifico), Zoroastro era noto come mago, chiromante, alchimista e filosofo ermetico. Nei documenti, Zoroastro è ricordato come garzone apprendista di Leonardo e la leggenda vuole che fosse stato lui a collaudare la macchina volante progettata dal fantasioso artista. Nel 1505, quando fu condotto l’esperimento, Zoroastro aveva una trentina d’anni, era ‘di grande statura e di bella persona’, con un ‘viso burbero’ e ‘fiera guardatura’, con una lunga barba nera che gli arrivava al petto, e sicuramente Leonardo avrà visto in lui molto più che un semplice collaboratore dalla poliedrica natura…

L’esperienza non ebbe un gran successo (la macchina pare collassò da qualche parte senza causare incidenti), ma a noi, come a Leonardo, interessa più l’idea che il risultato. Il prototipo ora esiste soltanto nei disegni e nella fantasia delle ricostruzioni storiche, ma il principio che sostiene la ricerca è affascinante. La mente di Leonardo, libera dai vincoli delle convenzioni del tempo, si libra come un grande uccello al di sopra della ragione comune e spicca il volo, in uno scenario paradisiaco, nel più completo rispetto della natura che la ospita e di cui si fa guardiano e protettore. L’ultima frase del Codice sul volo, scolpita sulla pietra monumentale davanti alla quale ci troviamo, ci lascia un ricordo commovente e meraviglioso dell’esperimento e della passione di Leonardo, e consegna ai posteri una bellissima ode al Monte, all’ingegno umano e alla Natura:

“Piglierà il primo volo il grande uccello sopra del dosso del suo magno Cecero, empiendo l’universo di stupore, empiendo di sua fama tutte le scritture, e gloria eterna al nido dove nacque”.